Quelques généralités sur ces 5 étapes

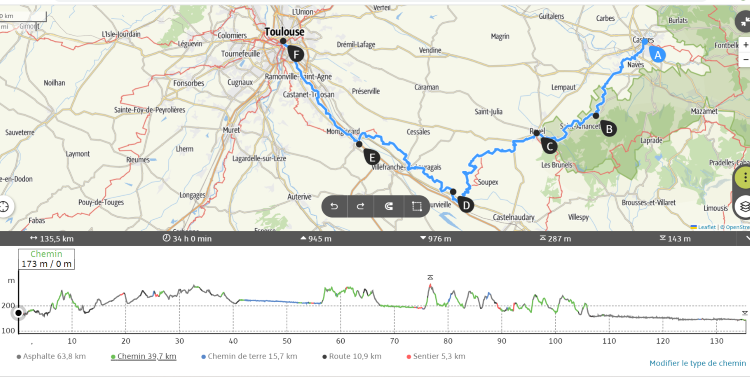

Partant de Castres, je vais donc rejoindre Toulouse en 5 étapes. Je vais traverser une partie du Tarn puis faire une petite incursion dans l’Aude pour terminer dans la Haute Garonne Je vous emmènerai donc de Castres (repère A) à Dourgne (B), puis à Revel (C), à Montferrand (D), à Ayguesvives (E) pour teminer le long du canal du midi avant d’entrer à Toulouse (F).

Vous avez ci-dessous le trajet du GR653 ainsi que le relief de ces 5 étapes. Ici on est à peu près à 200 m sur une bonne partie du parcours et on arrive à Toulouse via le canal à 100 m environ.

Etape 15 : Castres (A) – Dourgne (B)

Ma 15ème étape, de 23 km environ, me conduit dans la petite commune de Dourgne, commune rurale située dans le département du Tarn. C’est une commune qui se situe à l’extrémité méridionale du Massif central, dans la Montagne Noire à l’est de Revel.

Le patrimoine …

Dourgne est connue pour ses deux monastères bénédictins, l’abbaye d’En-Calcat – qui se trouve dans le hameau d’En Calcat dépendant de Dourgne – et l’abbaye Sainte-Scholastique, fondés en 1890. Elles sont toutes les deux situées sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et disposent à ce titre d’un hébergement pour les pèlerins. J’avoue humblement que si la voie d’Arles ne passait pas par Dourgne, je ne l’aurais probablement jamais su.

L’ordre de Saint-Benoît, plus connu sous le nom d’ordre des Bénédictins, est une fédération de monastères occupés par des moines ou des moniales, les Bénédictins ou Bénédictines y suivant la règle de Saint Benoît qui est une règle monastique écrite par Benoît de Nursie pour donner un cadre à la vie de ses disciples. Pour faire simple et pour résumer, la règle de Saint-Benoît est « ora et labora », soit « prie et travaille », qui exprime la vocation et la vie monastique bénédictine de louange divine alliée au travail manuel quotidien. A cela s’ajoute la lecture méditative de la Bible. Après le repas et une lecture en commun, c’est le dernier office de la journée, les complies qui précèdent le grand silence de la nuit. Le moine s’éloigne du monde pour chercher Dieu, et la clôture monastique lui permet de se concentrer sur ce but. La clôture est l’enceinte d’un monastère interdite aux laïcs, où les religieux vivent cloitrés conformément à la Règle. Toutes les abbayes bénédictines n’ont pas la clôture physique. Cela dépend si le monastère suit la règle de l’abbaye de Solesmes, celle de Subiaco, …. En France en 2018, un peu plus de 20 000 bénédictins et bénédictines et 4 300 cisterciens et cisterciennes suivent encore la règle de Saint-Benoît.

J’ai donc passé la nuit dans l’abbaye Saint-Benoît d’En-Calcat, en activité, faisant partie de la congrégation de Subiaco Mont-Cassin. Il y a une dizaine d’années, cette communauté comptait environ 55 moines. L’abbaye est connue pour l’édition des Livres d’Heures d’En Calcat, avec un répertoire de nouveaux cantiques en français. La liturgie est célébrée en français, avec aussi des chants grégoriens. Sur le plan économique, la communauté gère une librairie et une maison d’éditions des cartes d’art religieux ; elle vit aussi de la fabrication de cithares et d’un baume à la propolis. L’abbaye possède une superbe sonnerie de 5 cloches fondues en même temps en 1935 par François Granier et c’est une des raisons pour laquelle cette sonnerie est particulièrement harmonieuse.

Avec Thomas, on a été accueilli par un frère portier qui nous a dirigé vers frère Pierre, le frère hospitalier, qui nous a donc montré nos chambres. Un accueil disons plutôt fraternel … Il nous a montré où était le réfectoire en traversant le cloître. Règle de silence absolu dès que l’on entre dans la clôture pour aller au réfectoire, y compris pendant le diner où l’on est servi par un frère cuisinier ou restaurateur. Le repas était disons très frugal, le vin très imbuvable, … mais on n’est pas là pour la gastronomie ! Ensuite tous les frères et les pèlerins se rendent à l’arrière du réfectoire et un curieux cérémonial s’y déroule : un frère plongeur lave la vaisselle, un autre frère plongeur rince la vaisselle et une armée de pèlerins essuie au fur et à mesure. Cela prend environ 10′ et c’est parfaitement bien organisé. Chacun a une tâche bien définie. Après le dîner, on peut se rendre à l’église où se déroulent les vigiles qui, d’après les explications de frère Pierre, remplacent les complies.

L’abbaye d’En Calcat accueille des pèlerins mais également des personnes qui veulent faire une retraite, faire des études théologiques avec des recherches bibliographiques, … comme c’était le cas d’un des pensionnaires avec lequel j’ai pas mal discuté. Ils peuvent rester de une à plusieurs semaines, si j’ai bien compris. L’abbaye fonctionne sous le régime du donativo.

L’abbaye est du point de vue architectural, un superbe monastère que vous pouvez voir ci-dessous avec son cloître.

L’abbaye Sainte-Scholastique, une abbaye de moniales, se situe à côté d’En Calcat, juste avant le village de Dourgne. Sa construction s’achève en 1923 avec la consécration de l’église. D’un style roman néo-classique, elle est administrée par une communauté de bénédictines. Elle est tout simplement somptueuse, comme en témoigne la photo ci-dessous.

et mes rencontres

En route depuis Castres on rencontre Stéphane. Il tracte une petite remorque qui pèse une trentaine de kilos. Il est en train de réparer sa roue car il a crevé, ce qui permet à notre petit groupe – Béatrice, Frédéric et Thomas – de discuter avec lui. Thomas a lui aussi une petite cariole – Mathilda – qui pèse 17 kg environ et qu’il trouve déjà bien lourde quand il faut la tirer dans les côtes et la retenir dans les descentes … Stéphane a une soixantaine d’années et est ancien cordonnier ! Il est parti à pied il y a plusieurs mois sur les routes pour pérenniser la langue occitane en Occitanie et au delà et a déjà visité 18 écoles sur les 70 qui enseignent l’occitan. Les établissements scolaires Calandreta sont des écoles maternelles et primaires, des collèges et actuellement un lycée bilingues franco-occitans. Pendant son périple, il se heurte aux difficultés inhérentes à la disponibilité des élèves et des enseignants (vacances scolaires des différentes académies, jours de la semaine sans classe, …). Il m’a dit que s’il voulait voir tous les établissements, il lui faudrait 2 ans !… Stéphane a un blog que vous pouvez aller consulter si vous voulez en savoir plus : https://passaire.fr/blog-passaire-calandreta/

Etape 16 : Dourgne (B) – Revel (C)

Ma 16ème étape, d’environ 17 km, me conduit à Revel en passant par Sorèze et en faisant un petit détour par le lac de Saint-Ferréol, dont je parlerai un peu plus loin.

Le patrimoine …

Je quitte donc ces 2 superbes abbayes pour me diriger vers Revel. En chemin je passe à Sorèze – petite commune rurale de la Montagne Noire – qui a un joli patrimoine architectural. On peut admirer ses maisons à pans de bois de la rue du Maquis, construite à la limite de la vieille ville et dans l’enfilade de cette rue médiévale, on aperçoit le clocher de l’ancienne église Saint-Martin – en partie détruite – qui est classé au titre des monuments historiques. L’abbaye de Sorèze est une ancienne abbaye bénédictine du IXe siècle. Elle est devenue un lieu d’enseignement novateur : collège (1682-1776), puis école royale militaire (1776-1793), sur décision de Louis XVI, qui fut fréquentée par des enfants du monde entier du fait de sa réputation, et reprise comme collège par les dominicains. Depuis 2015, elle abrite le musée de l’abbaye-école ainsi qu’un hôtel. Je n’ai malheureusement pas pu la visiter mais ai seulement pu me glisser à l’intérieur pour voir cet ensemble.

J’arrive à Revel – située en Haute-Garonne – ancien « pays de Cocagne » en début d’après-midi. C’est une ville médiévale construite au XIVe siècle autour de sa halle centrale du XIIIe siècle si bien que l’église pour une fois n’est pas au centre du village. Cette particularité fait que les rues sont dessinées depuis la halle et sont donc toutes parallèles et à angle droit les unes les autres. La place centrale est entourée d’immeubles à galeries dits « garlandes » et de maisons de maître datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Ayant un peu de temps, un petit tour de ville s’impose. Muni de mon plan, je découvre donc le circuit proposé en partant de la halle, classée au titre des monuments historiques. C’est un ancien marché aux grains. Des mesures à grain en pierre de différentes contenances sont exposées sous la halle. Le marché du samedi matin existe depuis plus de 600 ans et il est l’un des 100 plus beaux marchés de France. J’ai suivi le parcours et – étant, comme certains d’entre vous le savent, passionné de trains et de gares – j’ai cherché la gare de Revel, puisqu’elle figurait sur le parcours. Après avoir tourné 10′ à la chercher, j’ai demandé à un habitant qui m’a dit : « Vous voyez ce terrain de boules, là-bas, et bien c’est là qu’était la gare ». Donc, a priori, Revel n’est plus desservie par le rail mais par des lignes de cars ! Françoise, l’hospitalière, m’avait dit qu’il y avait un superbe musée du Bois et de la Marquetterie, car Revel, cité du meuble d’art, est réputée pour son artisanat dans ce domaine, mais manque de temps !

et mes rencontres

Au gîte pèlerin, je retrouve Jean-François que j’avais croisé à Castres chez Madeleine et Hervé avec lequel j’avais fait une partie du chemin ce matin jusqu’à Sorèze.

Le soir j’ai diné avec Philippe, un ancien collègue de travail retraité comme moi, et que je savais habiter dans la région. Réunion d’anciens combattants comme il se doit. Un agréable moment de convivialité.

Etape 17 : Revel (C) – Montferrand (D)

Ma 17ème étape, de 38 km environ, me conduit à Montferrand, petite commune perchée sur une colline. Cette fois-ci, je mets les pieds dans l’Aude. De Revel, le chemin longe la rigole de la plaine que je quitte vers Saint-Paulet pour atteindre plus directement mon hébergement « La porte de Marie », et ne faire que 30 km. Etant arrivé de bonne heure, j’ai donc cherché de quoi me désaltérer. Rien ! Pas de bar dans ce petit village. Je suis allé dans le village suivant, Avignonet-Lauragais, que j’ai atteint après une bonne 1/2 heure de marche. Il y avait bien un bar.

et mes rencontres

Un orage a éclaté. Mon hôte m’a appelé pour me dire qu’il allait venir me chercher. En attendant j’ai donc discuté avec Bruno qui était à l’origine antiquaire et avait abandonné son métier pour rejoindre sa compagne qui était la propriétaire du bar-restaurant. Dans le fond de l’établissement, il y avait une grande salle dans laquelle on trouvait tout et rien ! J’y ai vu quelques superbes choses. Accoudé au bar, je me suis retourné et ai aperçu sur tout la longeur du bar 2 ou 3 étagères remplies de livres ainsi que dans des caisses. Je pense qu’il y en avait plusieurs centaines. C’était une véritable bibliothèque, où chaque livre était à vendre pour 2€ ! Je lui ai demandé la raison de cette exposition-vente de livres dans son bar et il m’a expliqué que la vente de chaque livre servait à aider sa fille qui était handicapée. J’ai donc acheté plusieurs livres que j’ai bien sûr laissé sur place. Bruno m’a offert un café et m’a expliqué que l’établissement était en vente car à cause de l’autoroute qui passe tout près, plus personne ne s’arrête dans ces petites villes et les commerces sont les premiers à en pâtir.

René-Claude, mon hôte, est donc venu me chercher. Il m’a fait visiter les lieux, un superbe endroit pouvant accueillir jusqu’à 7 à 8 personnes. J’étais le seul pèlerin ce soir là. Il devait aller à Castelnaudary pour une préparation d’adultes au baptème et ne pouvait donc pas manger avec moi. Il m’a donc dit que je dînerai seul avec Patrick à 19h, parce que lui aussi avait des engagements – préparer des jeunes au baptème – et devait partir vers 19h45 ! On a quand même eu des échanges très fructueux sur leurs engagement respectifs et sur pas mal de sujets. Ci-dessous le gîte « La porte de Marie » qui vaut le détour.

Etape 18 : Montferrand (D) – Aiguesvives (E)

Ma 18ème étape, de 23 km environ, me conduit dans la petite commune de Ayguesvives ou plus exactement à l’écluse du Sanglier, car le gîte d’étape y est installé depuis peu.

Après un petit déjeuner très copieux, je discute pas mal de temps avec René-Claude. Il m’explique que lui et Patrick sont des laïcs consacrés qui vivent dans leur siècle et sont donc dits séculiers (par opposition à réguliers, ceux qui fonctionnent des règles comme celle de Saint-Benoit, …). Ils ont fait voeu de pauvreté, de chasteté, … Ils s’occupent principalement de préparer des enfants mais également des adultes au baptême. Ils ont chacun une retraite mais vivent de la charité comme cet accueil en donativo (qui n’est pas classé dans les gîtes pèlerins). Il m’a indiqué comment rejoindre le canal du midi en coupant vers les éoliennes et que je pourrais gagner pas mal de temps. Je lui rétorque que je veux absolument passer par le site de Naurouze. Ensuite, il m’explique que lorsqu’ils ont acheté cette propriété, ils ont dû faire des travaux et en creusant pour installer des canalisations ils ont découvert des morceaux de poteries gauloises datant de -500 à -300 ans avant notre ère. Des archéologues sont donc venus et ont découvert que les romains avaient construit ici même un oppidum sur d’anciennes constructions gauloises. Quand même, on n’a pas idée ! Ils sont fous ces romains ! Il m’a d’ailleurs dit que cet été en août 7 ou 8 archéologues avaient réservé leur gîte pour continuer leurs fouilles. Au moment de partir, il m’a répété comment gagner du temps sur mon parcours. Je lui ai redit que je voulais passer par le seuil de Naurouze et voir l’obélisque. A chacun son idée fixe !

En route pour découvrir ce patrimoine d’exception

Tout d’abord son histoire …

Si je vous dis seuil de Naurouze (Aude), Pierre-Paul Riquet, vous pensez à quoi ? et canal des deux mers en Languedoc ? je vais vous aider en vous parlant de ce magnifique ouvrage qu’est le canal du midi ! Je vais essayer d’être bref tant il y a de choses à dire puis vous raconter ce que j’ai vu et appris lors de mon passage.

L’idée n’est pas nouvelle. Afin d’éviter de passer par Gibraltar, l’idée a germé dans la tête de certains monarques, de relier l’Atlantique à la Méditerranée par un canal. La réalisation d’un tel ouvrage permettrait de gagner du temps et de sécuriser le transport maritime contre les assauts des pirates et des corsaires. Ce seuil était connu depuis l’Antiquité et d’aucuns appelaient ce passage l’isthme gaulois, et la Via Aquitania, voie romaine reliant Narbonne à Toulouse y passait.

Certains en ont révé, tels François 1er ou Henri IV, Louis XIV l’a fait ! Tout commence au XVIIe siècle. Après plusieurs tentatives infructueuses pour alimenter en eau le canal, Pierre-Paul Riquet eut l’idée de rechercher le point culminant qui permettrait d’alimenter les biefs des 2 côtés. Pierre-Paul Riquet (1609-1680) était un entrepreneur biterrois. Il avait été receveur des Impôts et connaissait fort bien la région de la Montagne Noire. D’après les échanges que j’ai eus avec pas mal de monde, il a cherché pendant environ 3 ans avec l’aide de fontainiers des sources capables d’alimenter le canal. Les travaux débutent en 1666 pour se terminer en 1681. La vocation initiale est bien sûr le transport des marchandises.

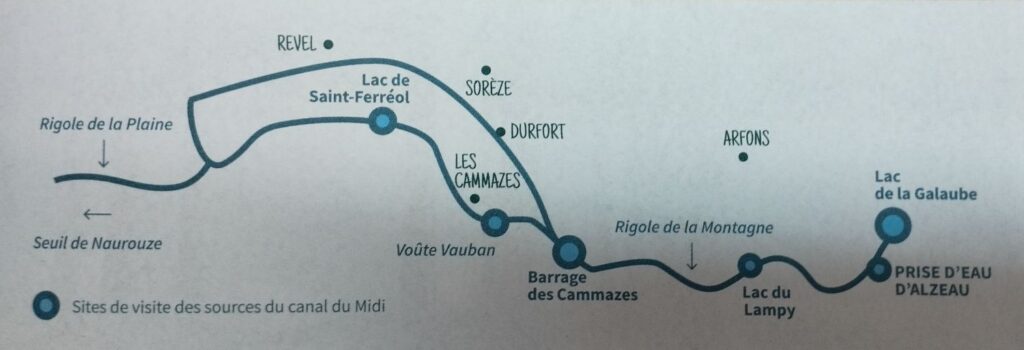

Riquet imagine de capter les eaux de la Montagne Noire, dernier contrefort du Massif central où il pleut deux fois plus que dans la plaine, et où passe la ligne de partage des eaux entre l’Atlantique et la Méditerranée. A environ 650 m d’altitude, il prélève une partie du débit de deux ruisseaux méditerranéens l’Alzau et le Lampy. Par une rigole artificielle, il oriente ces eaux vers le Sor, ruisseau atlantique, qui les amène progressivement vers la plaine de Revel. Pour régulariser le débit en toute saison, Riquet crée trois réservoirs : 2 lacs alimentent le lac Saint Ferréol par la rigole de la montagne. Il fait construire le lac Saint Ferréol près de Revel, immense réservoir de 67ha grâce à un barrage de 780m de long et de 35m de haut, le plus grand du monde à l’époque et la pièce maitresse de cet édifice, et la rigole de la plaine. La liaison Sor-Laudot fut achevée par Vauban, grâce à un tunnel de 122m de long (la percée des Cammazes). Le lac de Saint-Ferréol sert de lac tampon et alimente le canal par la rigole de la plaine qui fait environ 35km en suivant de nombreux méandres créés volontairement pour ne pas avoir des vitesses d’écoulement trop importantes. Au total, les rigoles d’alimentation parcourent 82 km avant de se jeter dans le canal au seuil de Naurouze déversant ainsi les eaux de la Montagne Noire. Beaucoup plus tard (1957), un barrage fur réalisé sur le Sor, aux Cammazes. Grâce à l’intuition de Riquet et à son intelligence, tout ce réseau fut réalisé sans carte géographique précise à l’époque mais à l’aide d’un simple niveau ! Un petit dessin valant toutes les explications ! …

L’ouvrage central à Naurouze est le grand bassin qui avait 400m de long sur 300 m de large, revêtu de pierre de taille, aux dires de certains, le plus beau du monde, et une profondeur de 3 m. D’ailleurs, l’idée de Pierre-Paul Riquet était de faire de Naurouze une ville portuaire, avec des pavillons, une paroisse, un arsenal pour les bateaux qui viendraient accoster. Il devait en son centre accueillir l’effigie du Roi Louis XIV dans un char tiré par des animaux marins sous forme de fontaines. Ce projet ne vit jamais le jour et le bassin fut comblé par de la terre où il ne subsiste qu’une rigole périphérique qui lui a conservé sa forme octogonale.

Le seuil de Naurouze, qui est un col situé entre la Montagne Noire et les Pyrénées, est à une altitude de 189m avec un dénivelé d’environ 60 m vers Toulouse et 189 m vers Sète. Le bief de Naurouze, dit bief de partage, fait un peu plus de 5 km de long et est délimité par 2 écluses : à l’Ouest l’écluse de l’Océan et à l’Est l’écluse de la Méditerranée. Le tronçon principal relie Toulouse à l’étang de Thau à Marseillan sur une longueur de 241 kilomètres, environ 57 km du côté atlantique et 189 km du côté méditerranée. Le canal est relié au port de Sète par l’étang de Thau.

Quand on va en direction de l’Ouest, le canal arrive à Toulouse et change de nom pour devenir le canal latéral à la Garonne dans laquelle il se jette un peu avant Bordeaux. L’ensemble de ces 2 canaux – canal du midi et canal latéral à la Garonne – est aussi appelé canal des Deux-Mers. En direction de l’Est le canal du midi prend fin à Marseillan en se jetant dans l’étang de Thau et donc rejoindre la méditerranée en passant les écluses de Sète. Je ne peux m’empêcher de faire référence à la chanson de Georges Brassens (Les copains d’abord – 1964) qui l’évoque, lui le Sétois : Il naviguait en père peinard Sur la grand-mare des canards

Je ne sais plus qui m’a dit que Pierre-Paul Riquet fut également un précurseur au niveau social. Pour fidéliser la main d’oeuvre qui travaillait sur le chantier, il eut l’idée de créer un dispensaire, une école et toute une vie de village pour y faire venir les familles des ouvriers sur ce qui a été considéré comme le plus grand chantier du XVIIe siècle.

Le canal du Midi, l’un des plus anciens canaux d’Europe, toujours en fonctionnement est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

… puis ma balade et mes rencontres …

En arrivant à Naurouze, je suis donc allé voir le fameux obélisque de 20m de haut en pierre de Naurouze érigé en 1827 à la mémoire de Pierre-Paul Riquet. Il est inscrit sur le socle, entre autres, que Neptune veille sur le versant océanique et Venus sur le versant méditerranéen. Ensuite je me suis dirigé vers le fameux seuil de Naurouze.

Lors de mon passage en allant vers le canal, je vois une jeune femme qui s’active sur des leviers. Je vais la voir. Elle se prénomme Marie. Elle est employée aux VNF (Voies Navigables de France) et est basée à Castenauday depuis 6 mois environ après avoir passé 3 ans sur le canal du Nivernais à Clamecy. Elle est d’astreinte ce weekend et on lui a demandé de venir ouvrir des vannes pour alimenter le canal avec un débit de 350m3/heure. Cet ouvrage d’alimentation est construit sur l’ancienne écluse de la méditerranée édifiée par Pierre-Paul Riquet qui régulait en quelque sorte l’arrivée d’eau de la rigole de la plaine provenant du lac Saint-Ferréol. Ensuite cette eau arrive sur le canal et c’est là qu’a lieu le partage des eaux : la moitié va vers l’ouest vers l’écluse de l’Océan et l’autre moitié vers l’Est vers la nouvelle écluse de la Méditerranée. On ne voit le système effectif de partage des eaux mis au point à l’époque que lorsque le bief est vidé. Dans l’axe médian de la rigole, il y a une espèce de mur au fond du canal (la profondeur moyenne est d’environ 2m ce qui autorise au milieu du canal un tirant d’eau d’environ 1,60m) qui permet ce partage des eaux en théorie équitable de part et d’autre !

Pour alimenter le canal, il faut déverser en moyenne 25 000 m3 / jour soit une peu plus de 1000 m3 / h. En fonction des passages de bateaux, il faut donc comprenser l’eau déversée en aval du bief en demandant aux opérateurs au lac Saint-Ferréol de faire un lacher d’eau correspondant au besoin et ici à Naurouze en ouvrant plus ou moins les vannes.

Sur la photo, on a en partant de la droite : 1 vanne 50m3/h, 2 vannes 100m3/h, 2 vannes 200m3/h et 2 vannes 400m3/h. Ici elle a ouvert 3 vannes (celles dont les leviers sont baissés) : 50m3/h + 100m3/h + 200 m3/h. C’est encore très artisanal !

La rigole de la plaine (à gauche) débouche dans le canal du Midi au niveau du seuil de Naurouze. La direction de l’Atlantique est à droite.

Je quitte donc Naurouze pour me diriger vers mon gîte en longeant le canal. Je suis rapidement à l’écluse de l’Océan, toute proche. Marie que je retrouve, m’invite dans son bureau et me fait voir les écrans de surveillance du canal avec le trafic montant et descendant et les différentes données qui permettent de gérer les écluses, les hauteurs d’eau dans les différents biefs, … il y a quand même de l’informatisation ! Une innovation à l’époque, car comme vous le voyez, l’écluse à une forme ovoïdale d’une part pour faciliter l’accueil de 2 bateaux et d’autre part afin de reporter la poussée des terres sur les piliers des portes des écluses à l’instar des ponts ou cathédrales avec les clefs de voûte. Dès le 17 ème siècle, les architectes et ingénieurs ont mis en œuvre des réalisations novatrices à l’époque tels les premiers ponts canaux pour le franchissement des cours d’eau, comme ci-dessous.

Après avoir passé pas mal de temps en balade et en discussion, j’arrive enfin vers 16h à l’écluse du Sanglier où se trouve le gîte des pèlerins (cf ci-dessous). Superbe endroit, reposant et agréable ! Thomas est arrivé depuis longtemps car il était dans un autre gîte plus près. Je suis accueilli par Michel, hospitalier du moment, à l’aspect un peu gourou indien, qui est venu à vélo depuis Béziers et reste encore 8 jours ici puis à vélo ira prendre ses fonctions au gîte à Saint-Jean-Pied-de-Port le 25 juin pour 2 semaines également. A noter que si certaines écluses sont automatiques, celle-ci est encore manuelle et nécessite la présence d’un éclusier de 9h à 19h.

Etape 19 : Aiguesvives (E) – Toulouse (F)

Ma 19ème étape, de 25 km environ, me conduit à Toulouse. On a quitté le GR pour longer le canal. C’est agréable, ombragé mais en ce dimanche, il y a énormément de vélos qui ne roulent pas toujours à l’allure préconisée. On avait espéré pouvoir aller à Toulouse en pénichette, mais aucune n’est descendue. Aujourd’hui, le canal ne sert plus qu’au tourisme fluvial. Par convention, le sens Toulouse-Sète est dit « montant » et, dans le sens opposé, « descendant » quelles que soient les montées ou descentes dues à l’éclusage. Donc ce sera à pied tout du long ! Mais quel spectacle quand même !

Arrivée en début d’après-midi donc à l’Auberge des pèlerins vers l’église Saint-Sernin, auberge qui était en fait une auberge de jeunesse qui acceptaient des jeunes et des moins jeunes – ouf ! – de toutes les nationalités bien sûr. Rendez-vous au 1er étage pour se mettre dans la file d’attente pour l’accueil très « administratif » réalisé par une préposée qui assurait les inscriptions à la chaine bien sûr …!

Toulouse recèle un patrimoine culturel et historique important, mais je n’ai pas trop envie dans l’immédiat de vous parler des temps anciens mais plutôt des temps modernes, en remontant un peu le temps d’une centaine d’années.

Cette ville a engendré, il y a un peu plus d’un siècle, l’une des plus fabuleuses aventures humaines : je veux parler de l’Aéropostale, ligne aérienne transatlantique consacrée au service postal. Les prémices de cette aventure débutèrent en 1918 quand la compagnie aérienne de Latécoère ouvrit la ligne entre Toulouse et Dakar en passant par Casablanca, Agadir, Cap Juby, … à laquelle succéda l’Aéropostale portée sur les fonts baptismaux en 1927. La ligne fut prolongée et – comme chacun d’entre vous le sait – permit d’acheminer le courrier jusqu’à Santiago du Chili. Les avions embarquaient depuis Dakar sur des avisos et débarquaient à Natal pour poursuivre leur vol via Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires avant de franchir la cordillère des Andes dans ces drôles d’oiseaux, des avions de légende, tels le Laté 25 pour ne citer que lui. En dehors de la renommée de ses pilotes (Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, Reine, …) et de tant d’autres, hommes et femmes, mécaniciens navigants, radios, … moins connus voire méconnus, cette aventure laissera à tout jamais une trace indélébile dans l’aviation moderne : les termes que nous utilisons encore aujourd’hui tels court-courrier, moyen-courrier et long-courrier sont directement issus de cette glorieuse aventure ! le courrier, le transporter à l’autre bout du monde, vaille que vaille ! Cette épopée va donner à tout jamais à la France, et à Toulouse en particulier, une renommée mondiale jamais démentie encore à ce jour. Pour moi, elle est une Odyssée des temps modernes qui s’apparente au récit épique d’Homère en d’autres temps ! La ville rose, ville pionnière de l’aviation, n’a donc pas volé son qualificatif de capitale de l’aéronautique et de l’espace européenne et peut-être même mondiale !

Après avoir laissé passer l’orage vers 17h, je suis donc sorti me balader dans cette superbe ville et vais en quelques mots et photos vous en donner un rapide aperçu. Je ne vais pas vous faire un grand discours sur cette ville que chacun d’entre vous connait très probablement. Il y a les incontournables que je vous montre ci-dessous, et des lieux ou des endroits moins connus comme par exemple le lycée Pierre de Fermat, près du Capitole, qui a des classes préparatoires qui n’ont rien à envier aux grands lycées parisiens, situé à côté du couvent des Jacobins ou encore sur l’autre rive le dôme de la Grave, …

Je ne vais pas vous faire l’affront de vous présenter la célèbrissime église Saint-Sernin, bâtie à la fin du XIe siècle, qui est l’une des plus grandes églises romanes d’Europe aussi bien conservée. Elle est par ailleurs réputée pour ses cent vingt huit reliques (dont celles de six apôtres), qui en font l’église de France possédant le plus grand nombre de reliques (la seconde église au monde qui en possède le plus, après le Vatican). Elle fut à l’époque un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés. Elle est bien sûr classée au titre des monuments historiques et au patrimoine mondial de l’humanité.

A part les encadrements des fenêtres réalisés en pierre, elle est entièrement construite en brique. Avouez qu’elle a de la gueule, non ? alors que personne ne vienne me dire qu’elle ne casse pas des briques !

Et je ne peux terminer sans évoquer ce vibrant hommage rendu à sa ville natale par Claude Nougaro (Toulouse – 1967)

L’église St-Sernin illumine le soir

D’une fleur de corail que le soleil arrose

C’est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir

C’est peut-être pour ça qu’on te dit Ville Rose

Patrice

Je te remercie pour ce partage de ton épopée entre Arles et Toulouse

Félicitations pour tes efforts physiques

A bientôt pour la suite

Amicalement

Michel

Très beau!!!